——苏皖船检一体化工作典型案例

一、基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习、贯彻党的二十大精神,积极响应长三角一体化发展战略,坚决落实《交通运输部关于深化改革推进船舶检验高质量发展的指导意见》《交通运输部海事局关于印发〈推进船舶检验区域合作实施方案〉的通知》《长三角部分区域船舶检验通检互认试点工作合作协议》等文件精神,深化长三角船检深度合作和促进船检高质量发展,惠及长三角地区广大船企船员。

2021年12月30日,苏皖两省签订《苏皖合作备忘录》,明确建立苏皖两省异地建造船舶的联合审图、联合检验模式,实现检验人员、受检船舶的互通共认。在探索性合作的基础上,拓展两省营运检验合作,整合船舶检验资源。2022年8月22日,沪苏两地船检签署《沪苏新建船舶联合检验合作备忘录》,稳妥有序推进大型海工作业重点船型项目。2023年6月,苏皖两省交通运输厅签署了2023-2026年苏皖船检一体化战略合作协议、苏皖船检一体化三年合作要点。2023年的第二届全国船检技能比武中,来自长三角各船检机构的六名同志名列全国前六名,展示了长三角船检一体化融合发展的丰硕成果。

二、主要做法

(一)便民利民,创新船舶检验模式

苏皖两省船检机构于2022年7月14日在泰州揭牌设立苏皖船检一体化工作站,首创全国跨省域船检合作站点。2022年7月15日,两省联合印发《关于印发长三角一体化苏皖船检合作要点的通知》,依托泰州“壹号趸船”开展苏皖营运船舶通检互认工作,为两省船舶提供“零距离一站式”服务。工作站按照“便民利民、集中高效,先易后难、稳步推进,履职尽责、保证质量,协调推进、共同提高”的指导方针,积极开展船舶联合检验工作。制定《苏皖船检一体化工作站工作指南》,统一了通检互认原则、联合检验业务范围、检验工作程序、船检业务流程和节点、证书发放管理等工作机制,同时,建立了验船师驻工作站检验暂行规定、工作考勤、会议等工作制度,明确岗位职责、厘清职责边界,为联合检验奠定基础。

苏皖船检一体化工作站

在制度设置上,一体化联合检验工作指南在检验项目表、检验具体程序和为民服务上做到了标准统一。在检验任务安排上,不受验船师地域、船舶船籍港限制,交叉指派现场检验小组,双方验船师在共同检验的船舶相关文件资料中签字确认;2023年9月22日,苏皖船检一体化工作站首次通过船舶检验管理信息系统签发两省联合检验船检证书,并正式启用“苏皖船检一体化工作站船舶检验专用章”,真正实现“即到、即检、即发证”,进一步提高了船舶检验发证效率,节约了广大航运企业成本。从检验时间来看,相较原来传统模式,联合检验直接签发证书缩短将近一个月时间。从营运成本来看,降低了制度性交易成本;据估算,每年将为两省船舶直接节约成本和增加营收总共近亿元。自工作站开展检验以来共完成2976艘苏皖籍船舶船检任务,其中:皖籍船舶1877艘,苏籍船舶1099艘。据此测算,全年预计可为两省约2000艘船舶提供优质便捷的船检服务。

(二)党建引领,推动船检高质量发展

2022年6月,江苏、安徽两省交通运输部门共同确定扬州作为两省新建船舶联合检验试点城市,由两地船检部门共同组成联合检验组对安徽籍新建海船开展联合检验工作,对优化航运营商环境、推动促进船舶检验和航运高质量发展具有重要的现实意义。

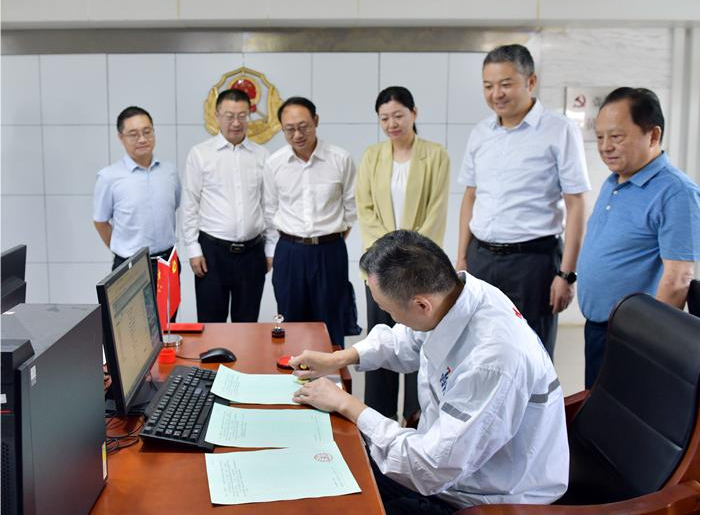

一体化工作站发证现场

按照以往工作模式,安徽籍船舶检验发证、转籍回安徽省船检机构至少需要一个月左右的时间,而通过联合检验“就近申请、就近检验、区域互认”,安徽籍船舶转籍周期缩短至2-3天。截至目前,苏皖联合检验小组已对45艘海船进行联合检验,开展现场检验303人次,共完成40艘安徽籍船舶的检验发证工作,惠及长三角苏皖区域近百艘新建船舶,为船东节约经济成本千万余元,让安徽籍船东真正获得“同城待遇”。2023年6月26日、27日,先后挂牌成立了联学共建通检互认扬州秘书处(服务站)和淮河秘书处(服务站)。两地分管领导分别兼任秘书长,具体负责两地党组织联学共建活动开展及船舶检验通检互认事宜。通过“两牌齐挂、两牌同创、两牌共建”的创新方式,开展“现场+X”集体学,通过“船舱党课”交流学,通过“主题党日”互动学,实现党建和业务工作同频共振、互促互进。

(三)深度融合,开创新型区域合作模式

苏皖两省积极开展深入合作,在船舶图纸审查方面,采取现场、云端相结合的审图方式,双方定期开展联合审图工作,实现技术互通交流。2022年7月14日在江苏镇江对建造新特异船舶开展了联合审图工作,9月23日在安徽池州开展了大型船舶的图纸联合审图工作。为克服疫情影响,12月1日苏皖两省在云端开展了149.8米集散两用船的联合审图工作。今年以来,分别在南京和镇江开展了96.2m内河双体甲板运输船和1048TEU敞口集装箱联合审图工作,为加快推动绿色船舶发展要求,在12月底开展了119.8mLNG双燃料动力多用途船审图交流活动。对联合审图批准的图纸开展遴选工作,以建立船东船企可以直接使用的优秀船型图纸库,帮助船东船企大幅压缩造船周期;汇编船舶设计优秀案例,为船检人员提供学习借鉴的样板工程。

在人员培训方面,创新开展了由苏皖两省骨干验船师交替授课的“云课堂”活动。2022年10月24日,江苏省交通综合执法局成功在线上举办了第一期苏皖两省船检“云课堂”活动,来自长三角区域三省一市400多位验船师参加了该项活动,课堂视频接入端达到100多个。截至目前,“云课堂”活动已成功举办了七期,为两省验船师提供了优质的交流互动平台。

(四)服务为先,打造联合检验新机制

沪苏两地船检机构于2022年8月22日共同签署《沪苏新建船舶联合检验合作备忘录》,以大型海工作业船“158m全回转起重船”项目为起点,在优化船检体制机制、提供高效便捷服务上勤思考、出真招、见实效,打造沪苏船检联合检验新机制,打破了长期以来船舶在建造、检验环节的区域化禁锢,畅通船舶转籍程序和渠道,深化沪苏船检一体化合作。

在检验机制上,两地组成联合检验组,开展全过程联合检验工作。项目开工初期,基于其技术难度高、检验难度大、试验方法新颖的特点,两地船检先行就项目船的设计和建造技术方案进行交底。后续检验中,为能够即时响应,对部分合拢焊缝焊前报检与密性试验,创新采用远程视频检验方式。截至2023年12月,沪苏合作已经开展现场检验25次,参检人数89人次。其中上海单方检验2次,江苏单方检验10次,双方联合检验13次;共开具船检工作联系单26份,提出整改问题121项,一次合格率90%,返修合格率100%。

该项目作为区域船检深度合作的“样板工程”,预计明年可交付使用。届时,经两地联合检验合格后,该船舶可直接转港至上海,将极大地优化船舶转籍环节,缩短转籍时间,实现两地新建船舶建造检验无缝对接。

联合搭建检验场景

(五)一体联建,共谋强区发展新格局

长三角三省一市省级船检机构共同签署了《长三角船检一体化(上海、舟山)工作站合作协议》,在苏皖船检一体化工作站取得成效的基础上,在沪成立长三角(上海)船检联合工作站,为在沪营运的“三省一市”船舶,提供“就近申请、就近检验、就近办证”等便利服务,开创了长三角区域合作、协调联动、资源共享的船检发展新格局。

三省一市不定期开展包括全回转起重船、动力定位系统、新能源河道保洁船等重点业务交流,凝聚共识,统一标准,搭建区域船检技术交流平台;还与中国船级社上海分社、中国水产科学研究院渔业机械研究所等单位签署审图合作等共建协议,就新技术、新材料、新设备、新能源等开展联合审图、技术攻关和现场办公,通过业务交流和合作构建高质量船舶检验和管理技术平台,为长三角区域商渔船安全环保和升级转型保驾护航。

三、经验启示

(一)坚决贯彻党建引领工作新思想

始终践行交通强国指导思想,坚持党建引领工作,通过加强苏皖两地沟通交流,精心挖掘让党建品牌“树”起来,精准策划让党建品牌“长”起来,精细培育让党建品牌“亮”起来,着力建设更具影响力的地方船检文化。

(二)推动形成船舶检验合作新模式

通过区域联合、合作及通检互认等方式,创新区域检验合作模式,显著提升船舶检验资源聚集度和专业化水平。在目前船舶检验“通检互认”法律和管理均没理顺的情况下,试行联合检验新机制,在提升地方船检供给服务水平同时,也为长三角区域内船舶检修检测机构的核准采信、船用产品的检验、转籍船舶的检验、营运通检互认等方面的协同合作提供了有效模板;同时,苏皖船检一体化工作站也为长三角船检一体化上海站和舟山站的成立和运行提供了成功经验,为推动长三角地区船舶检验区域协同发展迈向新进程提供强大助力。

(三)助力搭建船检人才培养新平台

持续运用云课堂平台,为长三角区域验船师不断进步提供助力,共同探索推进船检专业技能实训基地建设,开展验船人员培训、联合审图和专业化技术交流,提升检验人员的履职能力。搭建区域船舶检验交流平台,组建区域船舶检验高质量发展智库,探索建立有区域特色的船检信息化技术支持保障体系。

(四)构建区域船检技术交流机制

通过三省一市定期与不定期开展重点业务交流,以问题为导向,以会议纪要或通函等方式,统一检验技术标准,丰富船检知识库,在凝聚共识、取得主管机关认可的基础上在长三角区域先行先试,既为船东船民排忧解难,又提升了船检机构的履职能力和服务水平,也为搭建长三角乃至全国船检技术交流平台奠定了坚实的基础。

苏皖船检一体化工作座谈会

(申报单位:安徽省地方海事(港航)管理服务中心,江苏省交通运输综合行政执法监督局,上海市港航事业发展中心,浙江省港航管理中心)